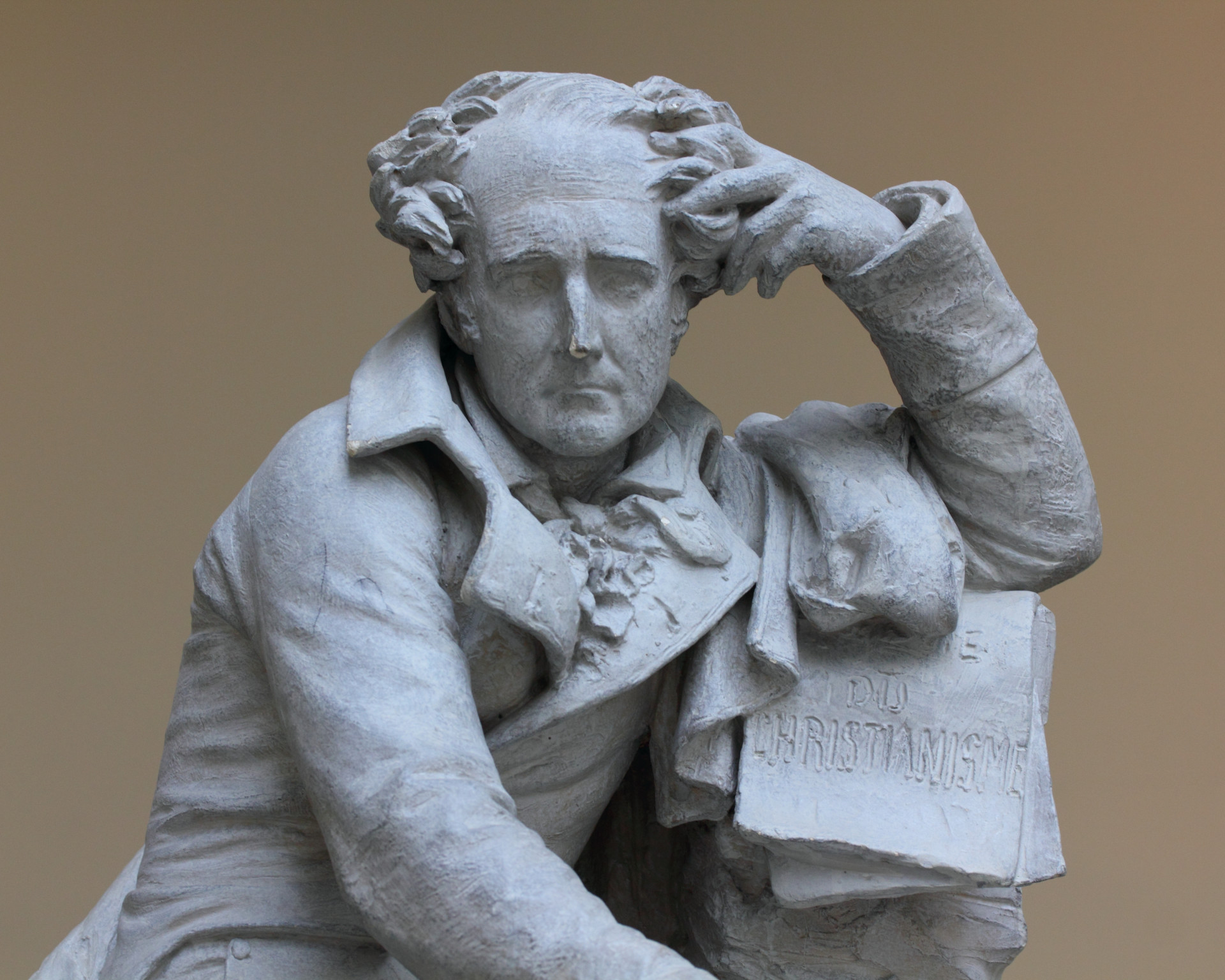

De 1795 à 1799, alors en exil en Angleterre, François-René de Chateaubriand entreprend l’écriture d’une somme apologétique dédiée à la remise en valeur de la sagesse et de la beauté de la religion chrétienne, fortement mise à mal par la philosophie des Lumières et la Révolution Française : Le Génie du Christianisme.

L’auteur commence ainsi : « Je suis devenu chrétien. Je n’ai point cédé, je l’avoue, à de grandes lumières surnaturelles ; ma conviction est sortie de mon cœur : j’ai pleuré et j’ai cru ». Une conversion qui semble survenue à la suite du décès de sa mère et de sa sœur. L’objectif de cet ouvrage est clair : « prouver que, de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres; que le monde moderne lui doit tout, depuis l’agriculture jusqu’aux sciences abstraites; depuis les hospices pour les malheureux jusqu’aux temples bâtis par Michel-Ange et décorés par Raphaël ». Chateaubriand reproche à Jean-Jacques Rousseau et à Voltaire d’avoir offert une très mauvaise interprétation de Dieu, suite à une méconnaissance certaine de la religion.

L’œuvre paraît quatre jours seulement avant la signature du Concordat, dans un contexte de renouveau religieux faisant suite à la tourmente révolutionnaire. Elle inspire de nombreux auteurs au cours du XIXe siècle, tels que Don Guéranger, refondateur de l’abbaye de Solesmes et restaurateur de l’ordre des Bénédictins en France, et Félicité de Lamennais.